전체메뉴

돈이 스스로 디자인 편에 서는 일은 극히 드물다. 많은 경우 건축가에게 돈은 크고 작은 타협을 의미한다. 더군다나 이윤 창출의 장치로서 건축을 받아들이는 것은 결코 쉬운 일이 아니다.

2010년 학부 졸업 후 세계는 미국발 서브프라임 모기지론으로 인한 경제공황에 직면해 있었다. 아이폰의 국내 유통이 이루어지고 트위터를 비롯한 소셜 미디어가 삶의 일부분으로 자리잡기 시작한 시점이었다. 우연히 읽은 트윗을 계기로 지원한 연구직은 뜻밖의 긍정적인 소식으로 돌아왔다. 렘 콜하스와 함께 건축과 도시의 관계를 연구하는 프로그램이었다. 반년 뒤, 나는 모스크바행 비행기에 몸을 실었다. 살면서 가장 쉽게 내린 결정이었다.

그렇게 시작된 렘과의 인연은 세계 여러 도시의 프로젝트를 디자인해볼 수 있는 기회로 이어졌다. 이후 5년간 나는 OMA 로테르담, 도하, 홍콩, 그리고 뉴욕 지부에서 일하며 스무 개가 넘는 건물과 도시를 설계했다. 나의 주된 업무는 계획 설계concept/schematic design라고 불리는 단계였다. 새로운 프로젝트를 수주하는 성격의 일이 대부분이었고, 회사의 미래와 직결된 일이다 보니 렘을 비롯한 파트너들과 긴밀하게 일해야하는 경우가 잦았다. 그만큼 강도 높은 업무가 따랐다. 산유국 공주님의 신혼집에서부터 한 나라의 수도 디자인까지 상상하기 힘든 규모의 일이 계속됐다. 거의 매일 새벽까지 일하는 강행군의 연속이었다. 과감한 디자인을 수용할 수 있을 정도의 자본이 확보되어 있으리라는 막연한 믿음이 모두의 유일한 위안이었다. 하지만 그런 노력의 결과는 일 자체가 주는 만족감에 비해 미미했다. 프로젝트들은 너무나 쉽게 사장되거나 무기한 연기되었다. 중단 명령은 종종 별다른 이유 없이 통보되었다. 일개 디자이너로서 사무실 너머의 상황을 가늠하기는 어려웠다. OMA에서 일을 시작한 2012년으로부터 10년이 지난 지금 단 한 개의 프로젝트만이 완공을 앞두고 있다. 다르게 말하면 내가 한 일의 95% 이상은 먼지 가득한 창고에 보관돼 있거나 누군가의 하드 속 깊숙이 방치되어 있는 셈이다.

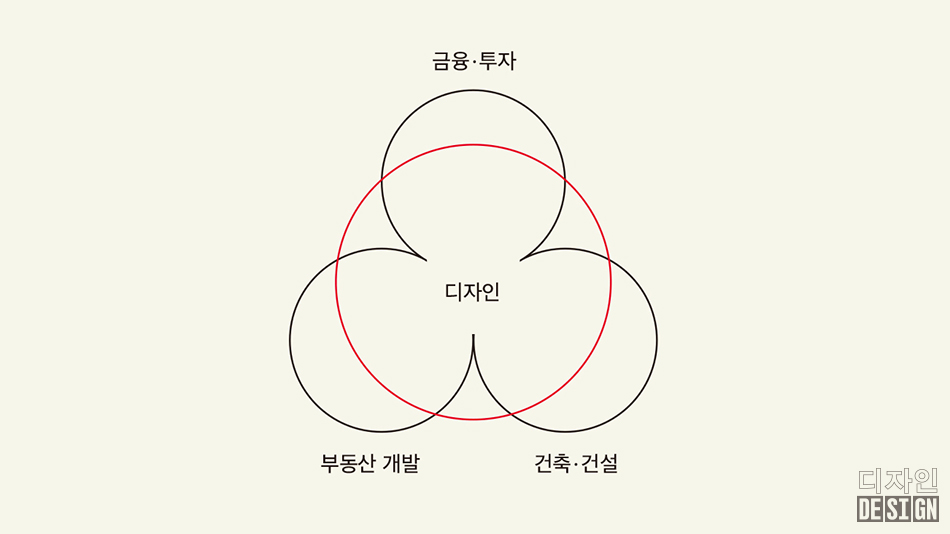

완공은 건축가에게 굉장히 드문 경험이다. 때로는 영원히 유예된 꿈만 같다. 재능과 기술의 향상은 꾸준히 이어지는데 어찌 된 이유에선지 렌더링과 현실은 좀처럼 만나지 않는다. 건축이 아닌 부동산 개발로 석사과정을 밟은 이유도 여기에 있다. 건물을 직접 짓고 싶었다. 디자인이 건물을 실제로 존재하고 작동할 수 있게 하는 여러 조건 중 하나라면 그 외의 변수들을 이해함으로써 좀 더 효과적인 디자인을 할 수 있을 거라는 믿음이 있었다. 부동산 개발 관점에서 디자인은 꽤나 골치 아픈 요소다. 수치화할 수 없다는 것이 가장 치명적인 단점이다. 좋은 디자인이 곧 좋은 건물이라고 하기에 디자인은 너무 개인적이고 상대적인 잣대다. 21세기 부동산 개발은 수많은 이해관계가 얽혀 있는 기나긴 금전적, 행정적 흥정의 과정이다. 현실적으로 건축가의 디자인이 본래 의도대로 전달되는 건 거의 불가능에 가깝다. (과감한 디자인은 종종 투자 유치의 어려움으로 이어지곤 한다.) 반면 돈은 오해의 소지가 없다. 건축가, 부동산 개발자, 투자자, 변호사, 부동산 중개인, 건축직 공무원, 토목기사, 구조기사, 건설업자, 입주민, 임대인, 이 모두에게 1달러는 1달러다. 따라서 돈은 어떤 중요한 결정을 내려야 할 때 모두가 공감할 수 있는 판단의 척도가 된다.

2018년부터 MIT 산하의 부동산 혁신 연구소Real Estate Innovation Lab와 함께 ‘디자인의 가치Value of Design’라는 제목으로 진행하고 있는 연구는 맨해튼을 배경으로 건물의 가치와 디자인 사이의 관련성을 규명하고자 하는 시도다. 디자인의 가치 연구의 대외적인 목적 이면에는 내가 건축가로서 느껴왔던 존재론적 위기의식이 자리하고 있다. 이 연구가 나에게 학술적 가치 이상의 의미를 갖는 이유도 여기에 있다. 연구를 진행하면서 알게 된 부동산 개발과 디자인을 겸하는 일군의 건축가들은 내가 할 수 있고 하고 싶은 일을 구상하는 데 중요한 단서가 되었다. 이들은 디자인의 부가가치에 대한 강한 믿음을 바탕으로 땅 매입부터 디자인과 시공, 그리고 완공 후 운영까지 전 과정을 책임진다. 설계 의뢰 없이도 능동적으로 기회를 만들어낼 수 있고 이상적인 디자인과 금전적 제약 사이의 균형을 직접 조율할 수 있기 때문에 문제 해결에 적극적이고 유연하게 대응할 수 있다. 당연히 디자인의 효용은 증가할 수밖에 없다.

약 10분 남짓한 거리를 두고 같은 동네에 살고 있는 한 대학원 동기가 있었다. 석사 과정을 마친 해 여름, 대뜸 함께 일해보지 않겠느냐고 묻는 문자가 왔다. 지금 살고 있는 집 옆 건물이 매물로 나왔다고 했다. 동네에서 쉽게 볼 수 있는 평범한 건물이었다. 이보다 더 완벽한 기회는 다시 만날 수 없을 것 같았다. 그렇게 나는 내 첫 개발 사업에 뛰어들었다. ‘뛰어들었다’고 말할 수 있을 만큼 반년 동안 시간과 노력을 오롯이 바친 프로젝트였다. 땅 주인, 변호사, 투자자, 시 공무원, 동네 주민까지 건물과 직간접적으로 연결된 다양한 사람들을 만났다. 협상은 꼬리에 꼬리를 물고 이어졌다. 하지만 대부분의 요구에는 합당한 이유가 있었고 의견 차이를 조율하는 과정이 곧 디자인이 되었다. 과거와는 사뭇 다른 경험이었다. 안타깝게도 코로나19로 인해 모든 것이 한순간에 물거품이 되었지만 준비 기간 동안 맺은 새로운 인연들이 또 다른 기회로 이어졌다.

나는 렘이 아니다. 이 자명한 사실을 깨닫기까지 10여 년의 시간이 흘렀다. 꽤 오랜 시간을 어떻게 하면 렘처럼 건축을 할 수 있을지 묻는 데 쏟았다. 지금의 나는 내가 할 수 있는 건축을 하고 있다. 캐드도 만지고 엑셀도 만진다. 디자인도 하고 흥정도 한다. 좋게 말하면 개발자를 겸하는 건축가이고, 나쁘게 말하면 돈에 눈먼 변절자다. 참고로 나의 수입은 석사 이전이나 이후나 크게 다를 바가 없다. 돈이 스스로 디자인 편에 서는 일은 극히 드물다. 많은 경우 건축가에게 돈은 크고 작은 타협을 의미한다. 더군다나 이윤 창출의 장치로서 건축을 받아들이는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 다만 많은 이들이 비슷한 고민을 하고 있고 나름대로의 방식으로 도면 너머의 건축을 도모하고 있다는 점을 강조하고 싶다. 빨간 벽돌집을 선호하는 이에게 사각형 콘크리트 집이 낫다고 설득하기는 힘들다. 하지만 실리적인 디자인과 예산의 효율적 운용에 반대할 사람은 없다. 요컨대 건축을 이야기하는 데 돈은 좋은 전략이 될 수 있다. 오늘도 완공을 꿈꾸며 그때까지 모두의 건승을 빈다.

강민구는 디자인과 부동산을 연구하는 건축가이자 부동산 개발자다. 서울에서 실내 건축 디자인을 전공했다. 졸업 후 모스크바에서 건축과 도시를 연구했고, 이를 계기로 OMA에서 건축가로 활동했다. 현재 보스턴에서 주거 시설을 개발하고 있으며 MIT 건축대학원에서 부동산을 매개로 한 디자인 수업을 맡고 있다.