전체메뉴

때론 오싹한, 가끔은 유익한 서양 타이포그래피의 숨은 역사를 격월로 요긴하게 풀어냅니다.

맥주 브랜드, 헤비메탈 밴드, 독일 나치즘(덩달아 백인 우월주의자까지), 그리고 미국 캘리포니아 남부 라틴계 갱단들의 공통점이 하나 있다면? 바로 블랙레터체를 즐겨 사용한다는 것이다. 여기에서 ‘블랙’은 최근 전 세계를 휩쓴 인종차별 반대 시위의 대표 구호인 “Black Lives Matter”에서 쓰이는 것과는 사뭇 다른, 색보다 획의 굵기(업계에서는 ‘무게’라고 함)에 중점을 둔 의미이다.

본래 글꼴은 가로획과 세로획의 굵기 대비가 중요한 특징인데 손글씨, 이를테면 캘리그래피에서 비롯된 이 블랙레터체는 획의 굵기 대비가 극심하다. 그 결과 우리가 흔히 알고 있는 글자 형태가 아니다. 일례로 국내 기업 GS의 심벌마크가 둥글게 휘어 감기는 모습은 대문자 G처럼 보이지만, 사실 대문자 S이다. 이 심벌마크에 사용한 서체는 잠시 후 더 자세히 살펴볼 블랙레터체의 한 종류인 페테 프락투어Fette Fraktur인데, 바로 이러한 만연체적 기교와 캘리그래피적 성향이 본래 블랙레터체의 두드러진 특징이다. 그러나 블랙레터체의 가장 큰 특징은 화려함이나 획의 굵기 같은 시각적인 요소보다 문화적 맥락에서 찾아볼 수 있다. 이는 블랙레터체를 저주받은 서체로 생각할 수밖에 없는 이유이기도 하다.

본래 블랙레터체는 서양의 타이포그래피와 700년된 인쇄술의 산증인이라 해도 될 정도로 유서 깊은 서체 유형이다. 서양에서 처음으로 활판 인쇄한 책인 요하네스 구텐베르크의 〈42줄 성경〉에 블랙레터체를 사용했고, 기독교의 시작을 알린 마르틴 루터의 99개조 반박문 역시 블랙레터체를 사용했다. 괴테, 비스마르크, 독일의 지리학자이자 탐험가인 알렉산더 폰 훔볼트 등의 책에도 블랙레터를 썼는데 이를 통해 중앙 유럽에 깊이 관여된 서체임을 알 수 있다. 유럽을 남과 북으로 나눈다면 북부는 블랙레터체를, 남부는 소위 로만체(또는 라틴체)를 사용하는 것으로 얼추 글자의 유형을 나눌 수 있을 정도다.

또한 블랙레터체는 〈왕좌의 게임〉 〈반지의 제왕〉처럼 중세 기사가 연상되는, 시대상이 확실한 유형이다. 바로 그런 정체성에서부터 블랙레터체의 저주가 시작되었다고 볼 수 있다. 독일과 인근 나라에서 주로 블랙레터를 사용했는데, 그 깊은 역사는 1800년대 초 나폴레옹 전쟁이 한창 일어나고 있을 때로 거슬러 올라간다. 이때 블랙레터는 나폴레옹과 프랑스의 세력에 저항하는 게르만 연방국의 대표 심벌이었으며, 1870년 프로이센-프랑스 전쟁 때도, 제1차 세계대전 때도 독일과 밀접하게 관련되어 있었다. 이 때문에 1920년대 독일에서는 블랙레터체를 구시대의 상징처럼 여기기 시작했다. 당시 유럽에서는 바우하우스 설립을 기점으로 이성과 논리를 앞세우고 옛것으로부터의 탈피를 외치는 모더니즘과 함께 새로운 타이포그래피가 탄생했다.

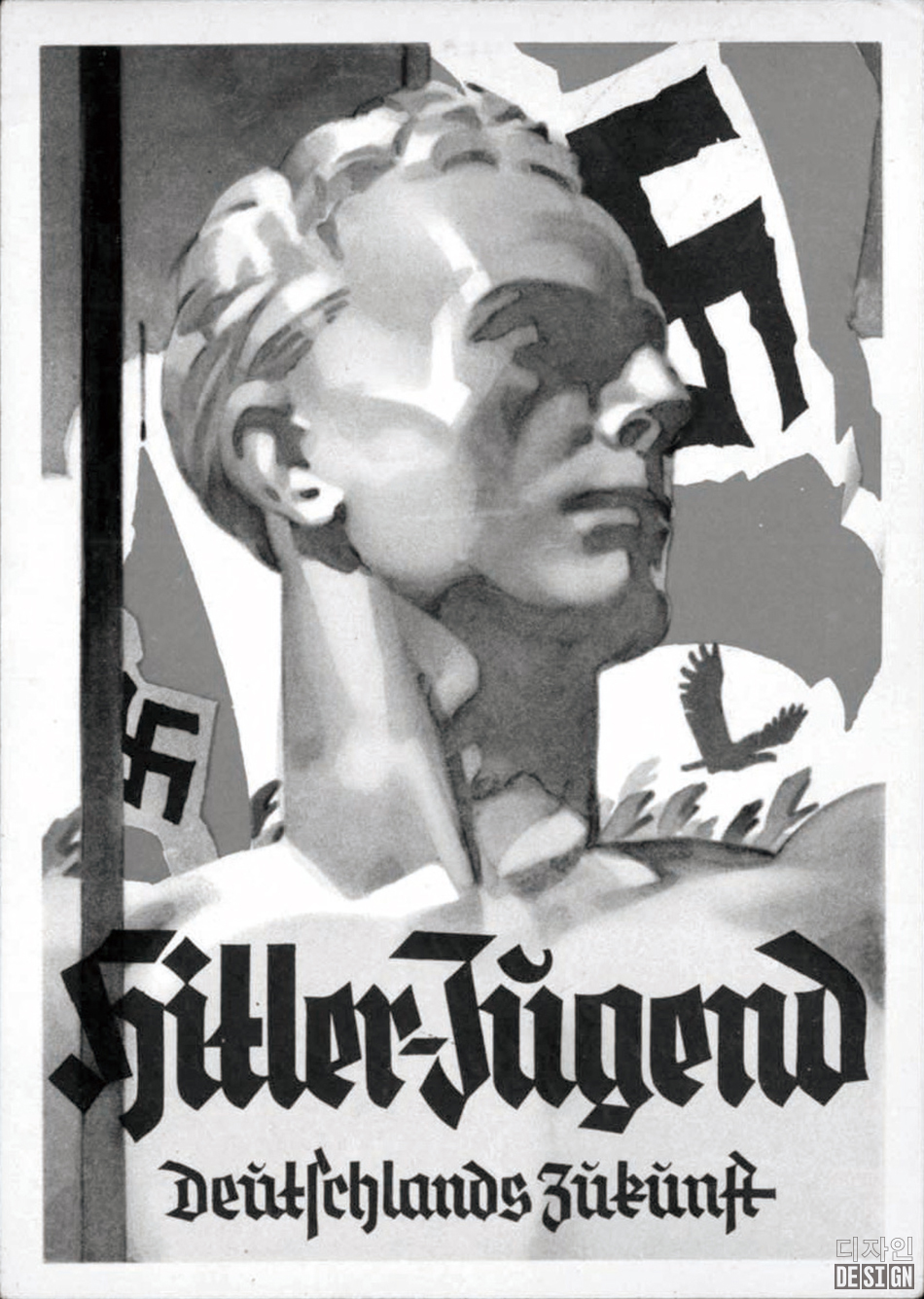

이러한 배경에서 신과 구, 미래와 과거, 이성과 낭만, 국제주의와 국가주의, 산세리프와 블랙레터의 대립 구조가 서서히 형성된 것이다. 한편 1933년 아돌프 히틀러가 정권을 잡고 나치가 유럽 전역을 제3제국 치하로 몰아가며 기세를 떨치고 있을 때 이들이 앞세운 구호, 포스터와 각종 홍보물에도 블랙레터가 쓰였다. 국가 기관의 서류와 각종 양식, 신문, 잡지 등에 블랙레터체를 사용할 것을 강요했는데, 바로 그 서체가 앞서 언급한 페테 프락투어이다. 이는 곧 만자(卍), ‘아돌프’라는 이름과 함께 나치와 그들이 저지른 만행을 대표하는 이미지로 치환되기 시작했다. 한마디로 나치 전용 서체였다고 할 수 있다.

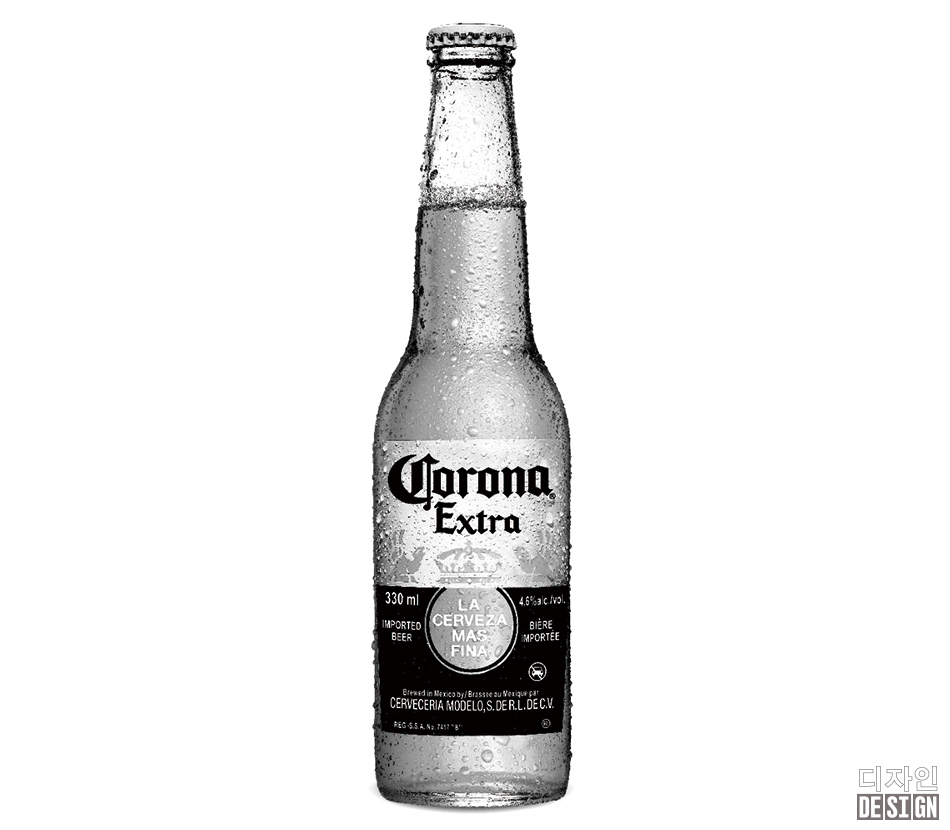

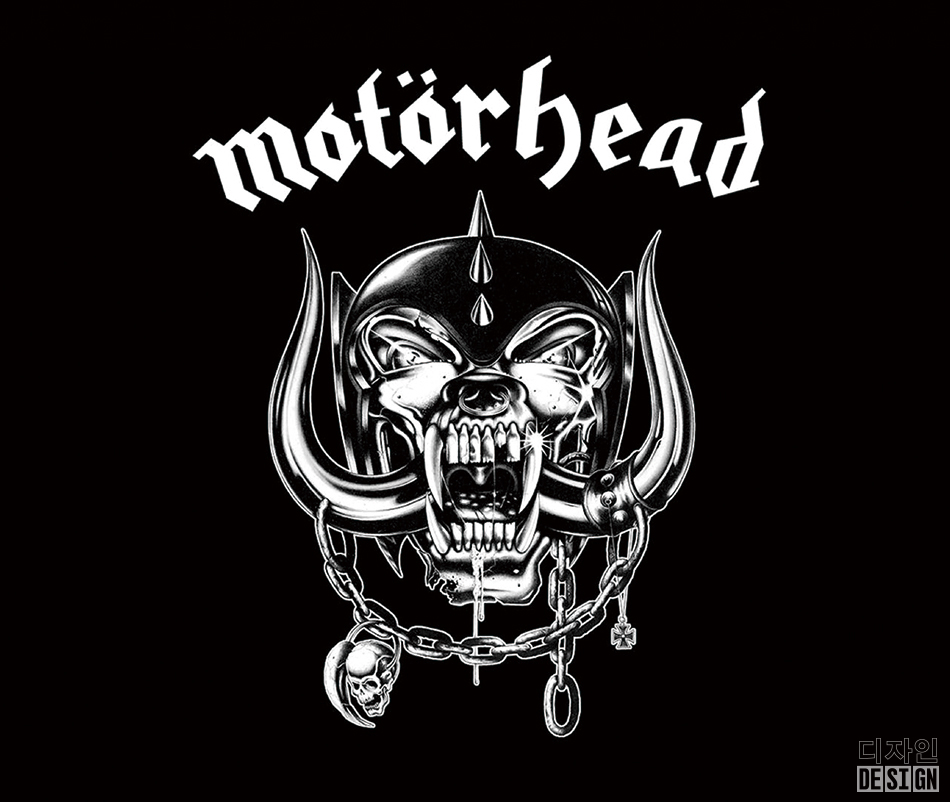

그렇게 블랙레터의 운명이 결정된 셈이었다. 후에 독일 맥주가 유명해지자 전 세계 맥주 브랜드가 하나같이 독일스럽게 보이게 하기 위해 라벨에 블랙레터체를 사용했다. 그에 더해 1960년대에 블랙 사바스가 탄생시킨 칠흑같이 어두운 음악 장르인 헤비메탈과 1970년대의 저항 음악 펑크가 자신들의 분노와 방황을 대신할 서체로 블랙레터를 사용한 것도 다 이유가 있을 것이다. 메탈과 펑크 음악이 1980년대에 기독교적 성향이 강한 미국에 다다르자 영매술, 악마 숭배자 같은 반기독교적 성향이 블랙레터체에 부여되기 시작한 것도 어찌 보면 마찬가지이다.

한편 같은 시기에 미국 서부 캘리포니아에서는 악명 높은 갱단 MS- 13이 자신들을 나타내는 표식으로 몸과 얼굴에 블랙레터체 문신을 새기기 시작했다. 경찰 자료에 따르면, 갱단이 블랙레터를 대문자에만 사용하고, 역사적 유래를 제대로 알지 못해 가끔 다른 종류의 서체를 혼용했다는 기록이 있어 그 차용의 정도와 의도를 파악할 수 있다. 반면 같은 지역의 또 다른 라틴계 갱단들은 촐호Cholo라는 그라피티 글자 스타일을 사용했다. 이는 서핑, 스케이트보딩 문화 및 로라이더lowrider 문화, 힙합 음악과 서부 흑인 문화, 미국의 펑크와 하드코어 신에 이르기까지 지대한 영향을 미쳤다. 흥미로운 사실은 촐호의 경우 도구가 탄생시킨 일종의 캘리그래피적 기법에 가깝다는 것이다. MS- 13이나 메탈 밴드처럼 공포를 조장하기 위한 목적으로 블랙레터를 차용한 것이 아니라 단시간에 쉽게 표시하고, 벽에 쓰인 다른 그라피티와 식별되도록 필요와 기능에 따라 만들었기 때문이다.

블렉레터에 관한 반전 중 반전을 꼽자면, 1941년 나치 중앙문화국에서 로만체(그것도 산세리프)를 새로운 전용체로 쓸 것을 공표하고 블랙레터체인 프락투어의 사용을 금한 것이다. 공식 석상에는 유대인의 글자이기에 사용을 금한다고 했지만 이에 대한 근거는 부족하다. 오히려 페테 프락투어의 만연체적 특징으로 볼 때 나치가 한창 유럽 지배의 꿈을 펼칠 당시 배포한 프로파간다물을 읽는 데 가독성이 떨어져 철폐했다는 것이 더 타당해 보인다. 세계 정복도 글이 읽혀야 성사되는 일이니 말이다. 실제로 페테 프락투어는 읽기 어렵다. 우선 로마체와 형태가 사뭇 달라 소문자 f, t, k, i, r가 자주 헷갈리며 대문자는 그야말로 제멋대로이다. 두 글자를 하나로 모은 합자는 더 가관이라 공들이지 않으면 판독하는 데 시간을 들여야 한다.

그럼에도 요즘 북미와 유럽에서는 땅에 떨어진 나치의 명성에 기댄 백인 우월주의를 부활하려는 극우 단체들이 여전히 자신들의 패널, 집단 시위 현판 등에 블랙레터체를 전용으로 사용한다. ‘유대인의 글자’임에도, 읽기 불가능할 정도임에도 불구하고 말이다. 역사가 지니는 힘 때문이라 할 수 있지만, 극단에 치우친 이들에게 드러나는 전형적인 성향인 ‘부분을 전체로 보는’ 협안에서 비롯된 용감함에 더 가깝다고 할 수 있다. 아직 블랙레터체의 저주가 가시지 않은 모양이다.

박경식은 그래픽 디자이너이자 저술가이다. 미국 MIAD에서 커뮤니케이션 디자인을 전공하고 홍익대 국제디자인전문대학원(IDAS)에서 디자인 경영으로 석사 학위를 받았다. 타이포그래피 전문지 〈ㅎ〉 편집장을 지냈으며 저서로는 〈디자인 디자이너 디자이니스트〉(지콜론북, 2014)가 있다.