전체메뉴

존 배스커빌 초상.

생소한 이름일 수 있다. 셜록 홈스의 추리소설 〈배스커빌가의 개〉 정도가 떠오를 수 있지만 그 배스커빌이 이 배스커빌은 아니다. 존 배스커빌John Baskerville(1706~1775)은 윌리엄 캐슬론William Caslon, 에릭 길Eric Gill과 함께 영국의 대표적인 서체 디자이너로 알려져 있다. 캐슬론과 배스커빌은 생김새(인물 말고 서체)가 대동소이하지만, 캐슬론은 올드스타일체oldstyle, 배스커빌은 과도기체transitional로 흔히 분류한다. 배스커빌은 개발 당시인 1750년대 영국에서 계몽사상이 본격적으로 싹트고 있었기에 전통이나 역사 혹은 손글씨에 기반하기보다는 논리와 수학으로 만들어진 시대의 결정체라 할 수 있다. 특히 대문자 Q의 꼬리가 기준선 밑으로 길게 옆으로 늘어진 것은 가히 시대의 풍미라 할 수 있으며, 이탤릭 앰퍼샌드(&)도 눈여겨볼 만하다. e와 의 합자인 이 기호의 본래 모습을 살린 화려하고 당당한 형태는 배스커빌의 두드러진 특징을 함축하고 있다.

그러나 기성에 맞서는 모든 개혁이 그러하듯 당시 배스커빌에 대한 반응은 좋지 않았다. “너무 밝다”, “획이 가늘어서 글자가 읽히지 않고 눈이 아플 정도이다”가 배스커빌에 대한 평판이었다. 너무 앞섰다는 얘기일 테지만 당시의 ‘경제적인’ 인쇄 풍토와 달리 존 배스커빌은 글자의 자간을 넓게 잡았고, 행간도 여유로워 시원하게 조판된 모습이 ‘밝게’ 보이는 원인으로 꼽히기도 한다. 또 배스커빌은 조판된 지면에서 잉크가 채 마르기도 전에 오돌토돌한 종이 표면을 부드럽게 처리하는 일종의 다림질 공정을 진행했는데, 이 순간 건조로 생긴 잉크의 광택이 당시 여론에 일조한 것도 부인할 수 없는 사실이다.

여론은 그러했지만 눈썰미가 높은 이들은 배스커빌의 내제된 힘을 짐작하고 있었다. 미국의 단군 할아버지이자 존 배스커빌의 절친인 벤저민 프랭클린은 독립선언문을 준비할 당시 배스커빌로 조판할 것을 권유했다. 가장 우아하다는 서체 보도니Bodoni의 디자이너 잠바티스타 보도니마저 극찬한 서체가 바로 배스커빌이다. 근래에 와서는 미국 그래픽 디자이너 브래드버리 톰프슨Bradbury Thompson이 1950년대 말 대문자, 소문자를 통합하는 타이포그래피적 실험인 ‘알파벳 26’에서 배스커빌을 기본 글꼴로 사용했고, 1990년대에는 서체 회사 에미그레Emigré의 주자나 리츠코Zuzana Licko가 배스커빌 업데이트판인 ‘미세스 이브스Mrs. Eaves’(이 이름의 유래는 잠시 후에 밝혀진다)를 발표하기도 했다. 이 외에도 배스커빌은 캐나다 정부에서 전용 서체로 사용하며 국내 가방 브랜드 루이까또즈의 로고에도, 비운의 패션 디자이너 케이트 스페이드의 브랜드에 사용되는 등 지금까지 꾸준히 주목받고 있다.

존 배스커빌은 자신의 이름으로 남겨진 타이포그래피적 유산만큼 화려한 인생을 살았다. 영국 버밍엄에서 젊은 나이에 옻칠 기술로 자수성가하고 40대 후반에 느지막이 인쇄술과 서체 디자인을 시작했다. 독불장군, 완벽주의자로 널리 알려진 존 배스커빌은 외모에서도 자신의 성향에 대한 여지를 남기지 않았다. 금실로 자수한 밝은 녹색 양복, 빨간색 겉옷과 레이스로 장식한 모자가 그의 일상복이었다고 한다. 소문난 바람둥이였던 존 배스커빌은 평생 미혼으로 지내다가 중년에 가사 도우미 사라 이브스를 고용하는데, 몇 년 후 그녀의 남편이 죽은 다음 곧바로 그녀와 재혼했다. 재미있는 사실은, 남편과의 사별 전에도 이브스는 공개적으로 ‘존 배스커빌 부인’으로 불렸고 둘 사이의 애정행각을 숨기지 않았다는 것이다. 우리나라도 최근에 간통죄를 철폐해 보다 진보적인 부부 관계를 꾀하고 있지만, 300년 전 시대상을 대놓고 거부한 이브스와 배스커빌에 비할 바가 아니다.

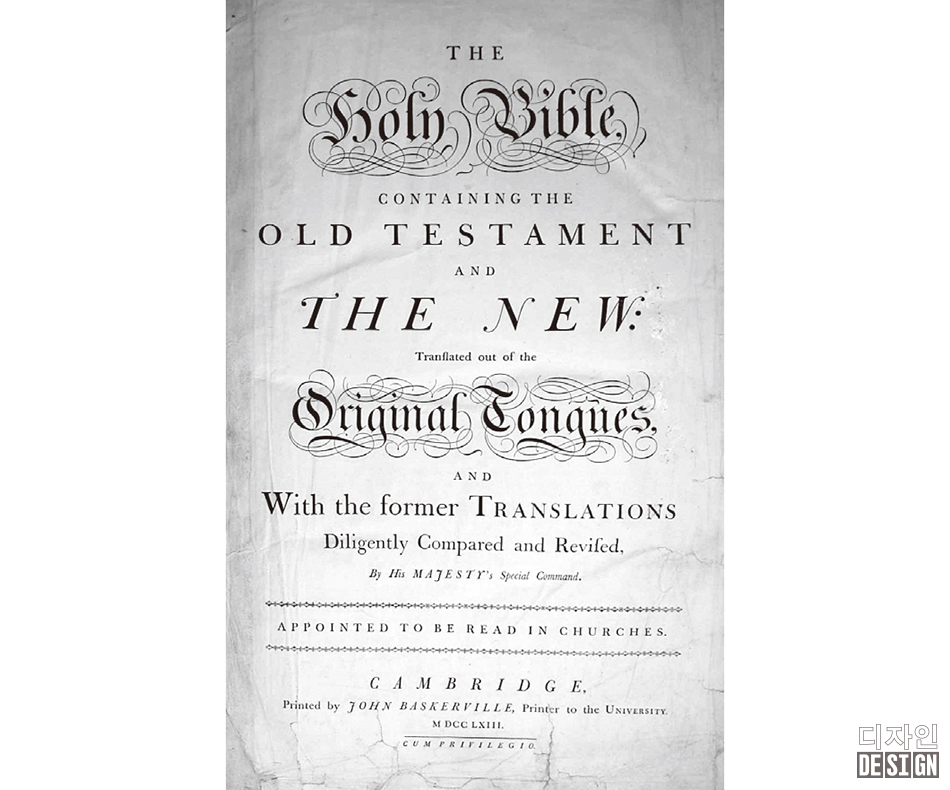

케임브리지 대학교에서 출간한 성서. 성서는 무신론자 서체 디자이너, 인쇄업자에게도 욕심나는 작업임에 틀림 없다. 출처 위키피디아

게다가 배스커빌은 철저한 무신론자였다. 이때는 계몽주의가 최고조에 이른 시기로 기독교와 교회의 영향이 과학과 이성적 사고에 점점 밀려나고 있어 왕의 권위는커녕 신의 존재에 대해서도 거론하는 상황이었다. 또한 신비술과 미지와의 조우가 유행해 당시 왕정과 기독교의 정종유착政宗癒着에서 벗어나는 연대의 구실이 마련되고 있었다. 이 때문에 사후에도 존 배스커빌은 사람들의 구설수에 오르는데, 임종을 앞둔 그는 교회나 기타 성지에 자신의 무덤을 안치하지 말라고 했다. 결국 저택 부지에 높은 타원형 구조물을 세워 그곳에 묻혔다. 보통 사람의 이야기는 여기서 끝나지만 존 배스커빌의 긴 사후 여정은 이제부터 시작이다.

1789년 그의 저택이 매매되고 2년 후인 1791년 버밍엄에서 ‘프리스틀리 폭동’ 관련 화재로 저택이 불타 없어진다. 그 후 약 50년 동안 방치되었다가 1821년 어느 배관공이 납으로 입힌 존 배스커빌의 관을 발견하고는 작업실의 작업대로 사용하게 된다. 그것도 이상하지만 그 배관공이 무슨 이유에서인지 관을 열어봤는데 유해의 보존 상태가 양호함에 놀라 일반인에게 입장료를 받고 관람시키기 시작했다. 하지만 이 시간은 길지 않았다. 납으로 덮인 관에 누워 있던 터라 유해의 부패 속도가 더디긴 했지만 공기에 노출된 후 상황은 급격히 돌변해 악취와 위생 문제로 결국 관을 다시 덮고 안치시킬 곳을 찾아야 했기 때문이다. 존 배스커빌의 명성과 무신론적 성향 때문에 교회에서는 문전박대를 당해 전전긍긍하다가 마침내 한 서점 주인이 크라이스트 처치Christ Church 교회에 마련한 가족 무덤 자리에 몰래 매장했다. 그러나 얼마 안 있어 신의 심판으로 또 퇴거 조치를 받아 그 교회마저 문을 닫고 존 배스커빌의 유해는 다시 파헤쳐졌다. 이후 시신은 워스톤 레인Warstone Lane 납골당으로 옮겨져 지금껏 머물고 있다. 좀비는 아니지만 죽은 후에도 여기저기 떠돌아 다녔고, 무신론자 치곤 꽤나 많은 교회를 드나들었던 존 배스커빌의 여정은 일단 여기서 마무리된다. 그럼에도 현대인의 눈에 그리 대수롭지 않게 보이는 배스커빌체는 살아생전 구설수에 오른 특이한 인물, 죽어서도 파란만장한 세월을 보낸 등골 오싹한 인물, 존 배스커빌의 진정한 유산이라 할 수 있다.