전체메뉴

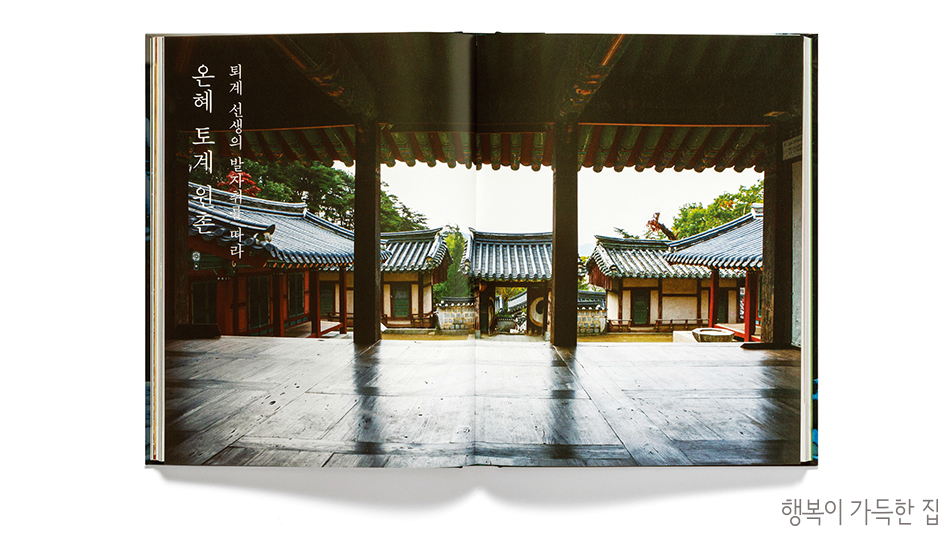

안동시 도산면 온혜리·토계리·원촌리 에는 퇴계 이황의 생가, 퇴계종택, 도산서원이 자리한다.

흔히 “돈이 있으면 서울 사람은 입성에 쓰고, 호남 사람은 잔치를 하고, 영남 사람은 집을 짓는다”라고 했다. 잘 짓고 잘 보존한 사대부 집과 종가가 영남에 특히 많은 이유, 사당과 사랑채와 안채를 구별해 지은 집이 많은 이유는 영남 사람들이 집에 대해 갖는 생각과 관계가 있다. 그들에게 집이란 단지 물질적으로만 구축한 공간이 아니라, 그 사람이 지닌 역사와 문화적 배경이다. 집은 곧 그 가족의 정치적·사회적·문화적 바탕이라는 이야기다.

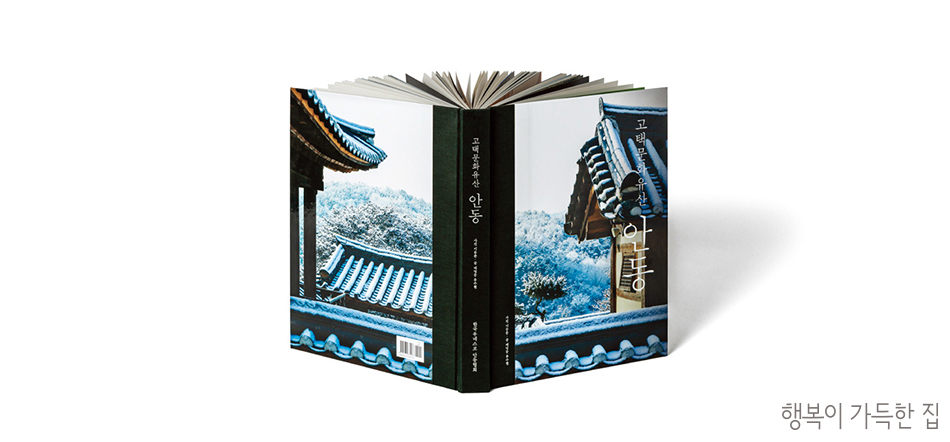

선생과 선비의 고장, 성리학의 학맥을 면면히 잇는 한국 정신문화의 수도. 안동을 일컫는 수식어다. <고택문화유산 안동>은 이러한 안동의 고택 1백7곳을 방문하고, 고택 소유자와 후손 61명을 인터뷰해 사진과 기록으로 남긴 책이다. 사진작가 이동춘이 2005년부터 15년 동안 안동에 살며 종가, 서원, 관혼상제까지 우리 정신문화의 원형을 탐구했다.

광산 김씨 예안파 종택인 후조당에서 향사를 치르기 전 할 일을 정하는 ‘분정’ 작업 중이다.

조선 전기 안동 출신의 문신 기봉 류복기가 후학을 양성한 기양서당.

안동이 수백 년 간직한 고택과 그 안에 스민 선비 문화를 담아낸 <고택문화유산 안동>.

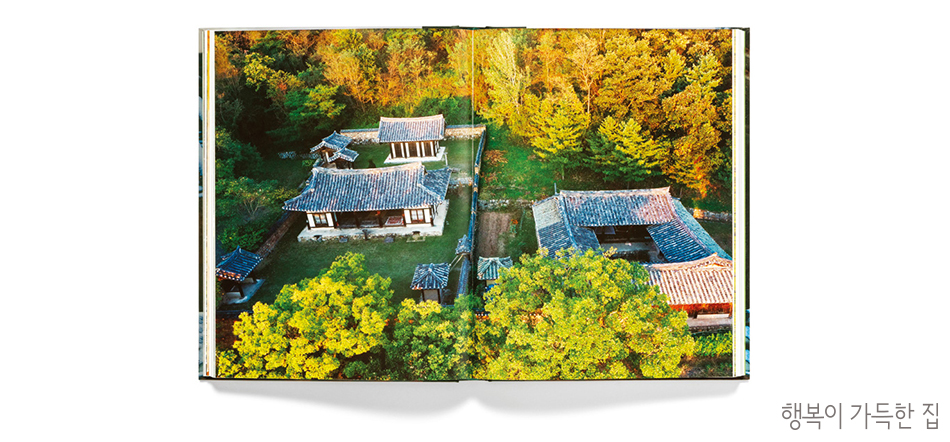

각 고택의 고유한 건축양식과 의식주를 망라한 생활상, 종손과 종부의 일상, 고택을 둘러싼 자연 풍광 등이 고아한 사진에 담겨 있다. 우리 전통문화에 대한 집념에 가까운 애착 없이는 실현할 수 없는 작업이다. 특히 한 지역의 고택만 총괄한 작업은 처음이라 그 가치가 높다. 안동대학교 민속학과 배영동 교수, 인천대학교 유영모 교수 등 전통문화 연구자의 글이 학술적 가치를 더했다. 무엇보다 이동춘 작가는 디자인하우스 사진기자 출신으로, <행복>과 오랜 인연을 맺어온 이여서 더 반가운 책 소식이다. 이동춘 사진, 배영동·유영모·류수현 글, 한국유네스코 안동협회.